根腐れはなぜ起こる 根腐れの仕組みと原因 症状と見分け方 治療 対処方法は Gardeco Japan

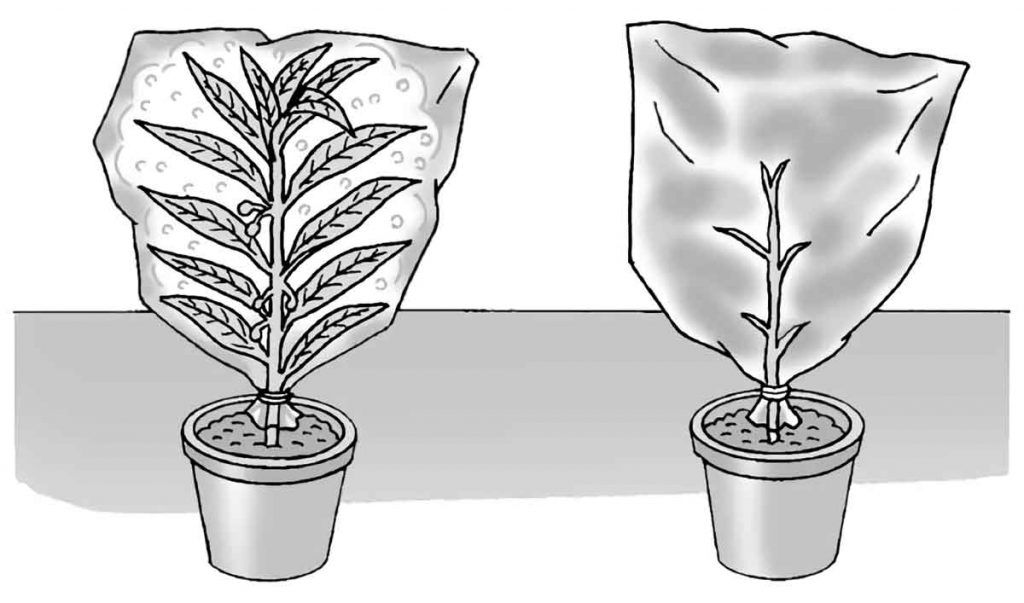

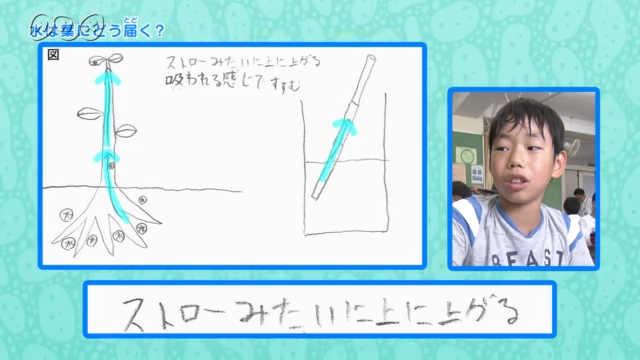

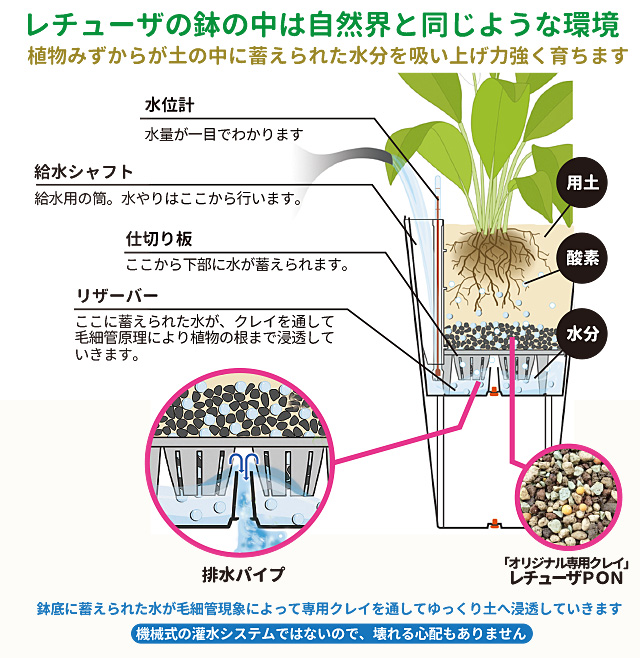

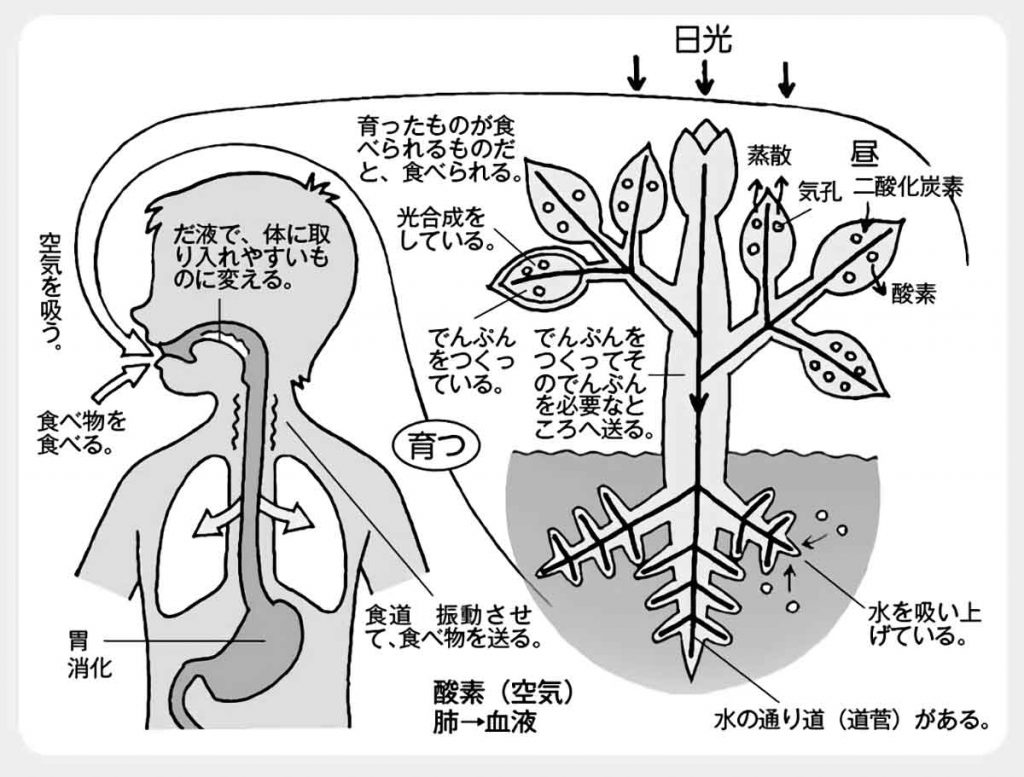

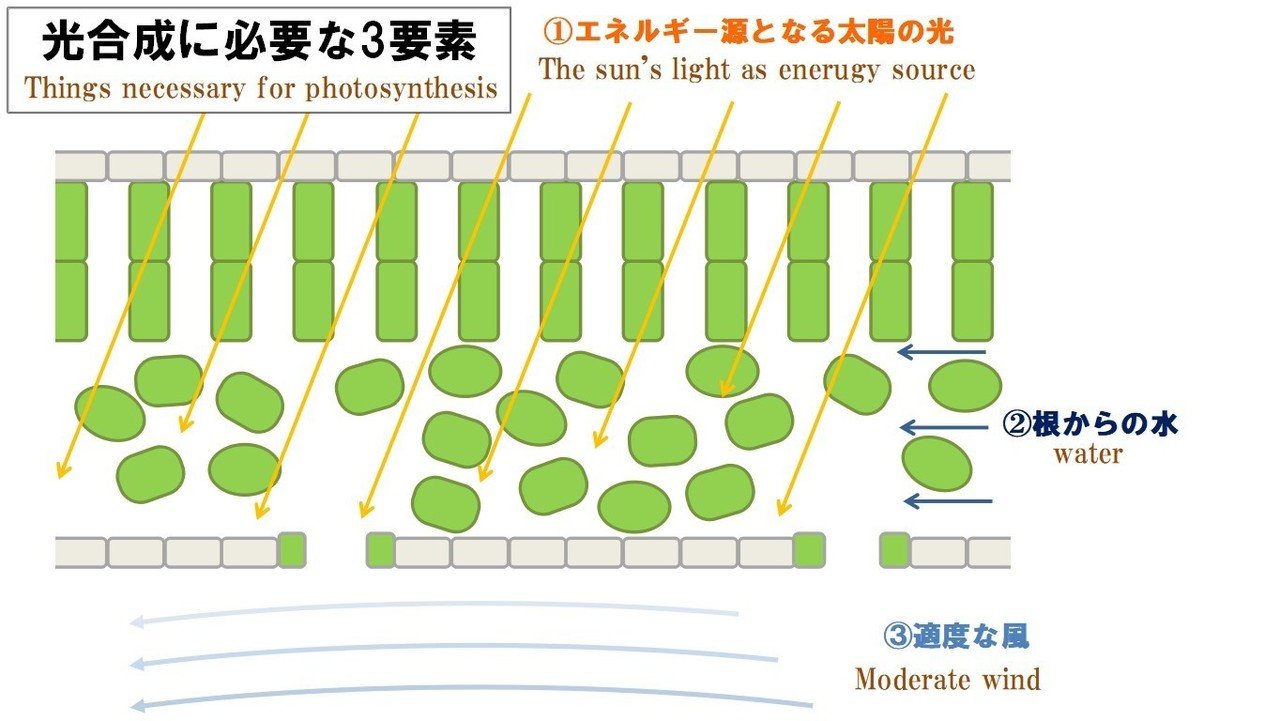

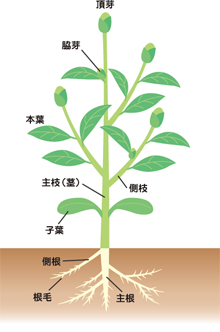

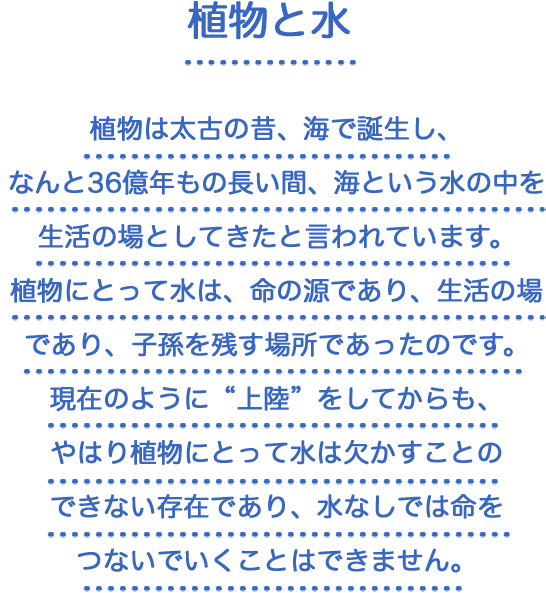

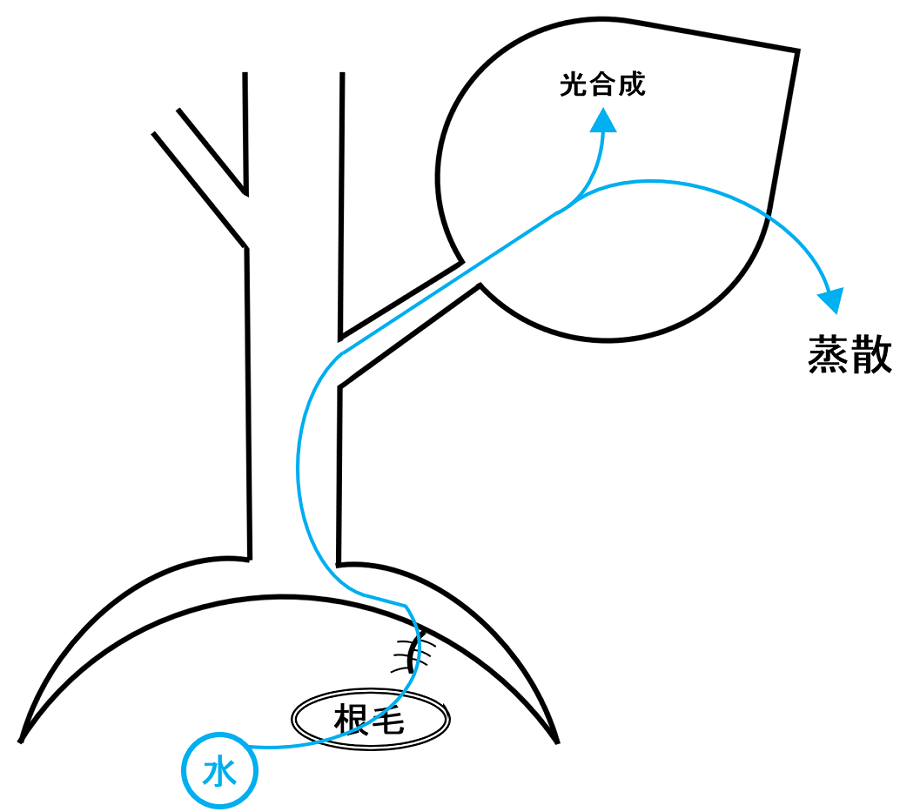

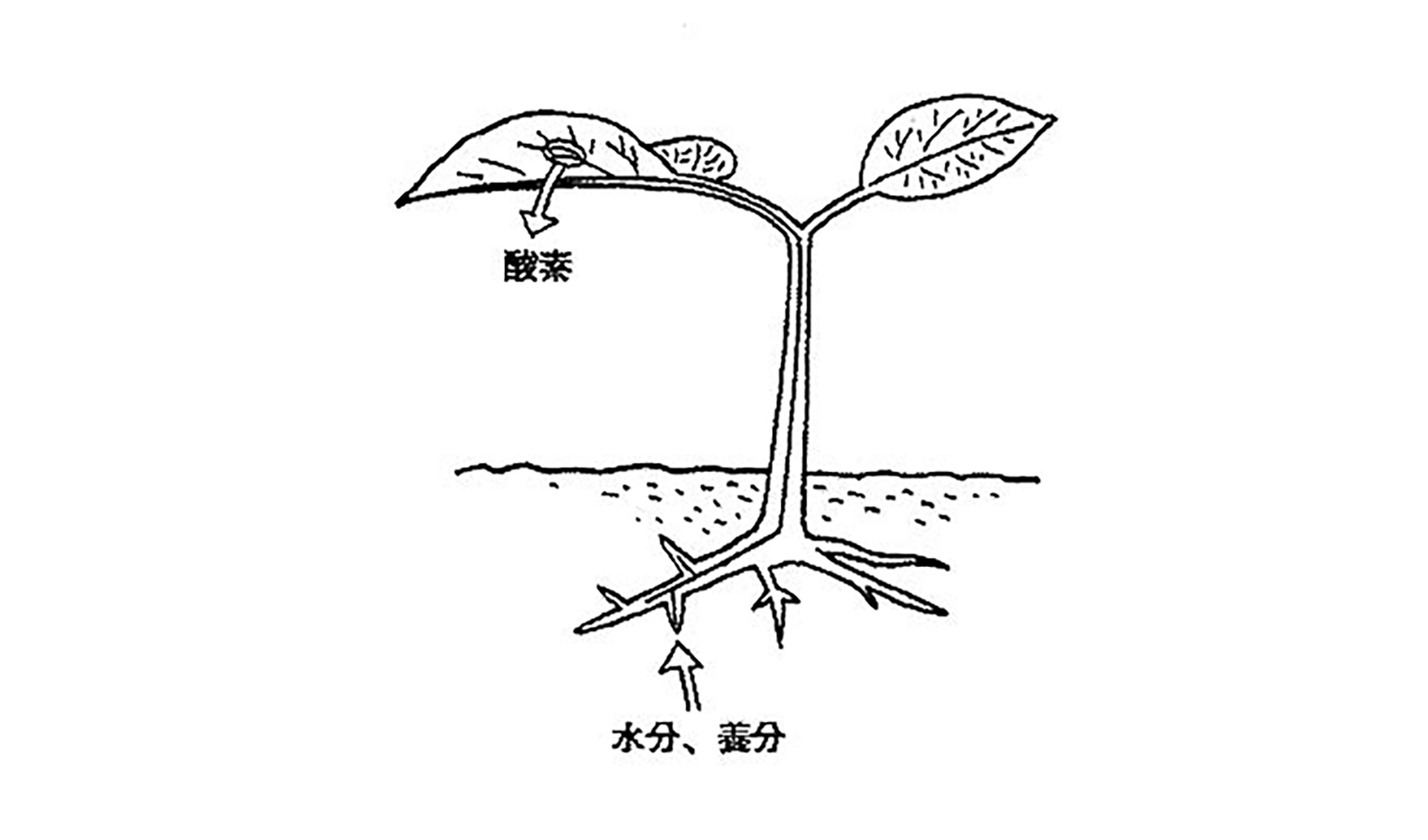

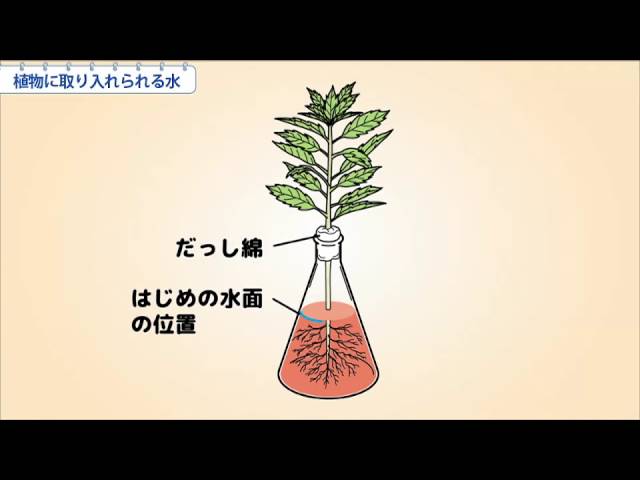

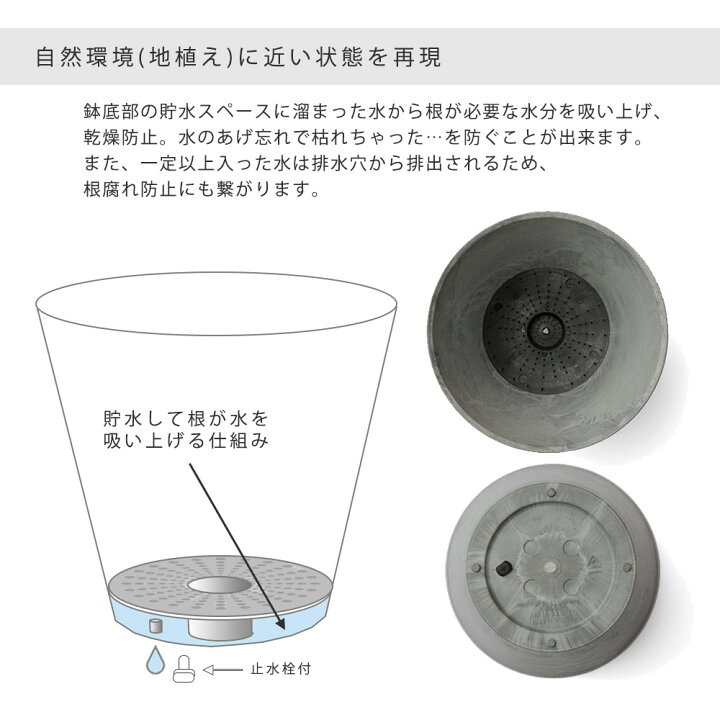

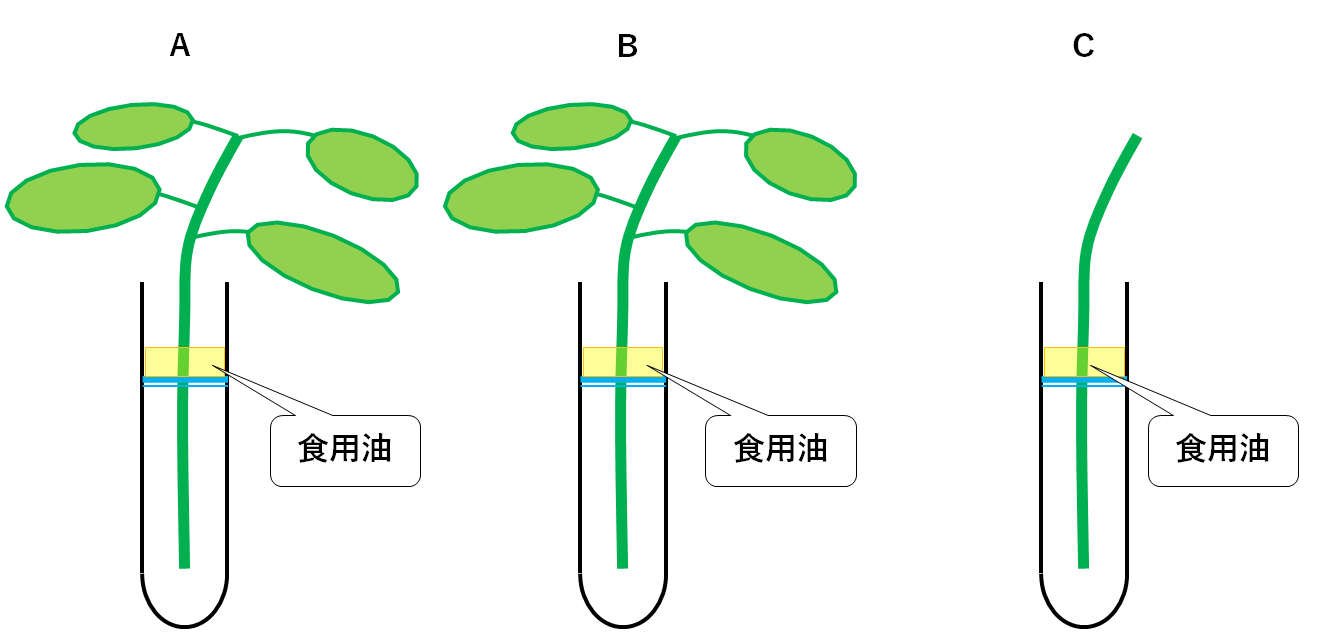

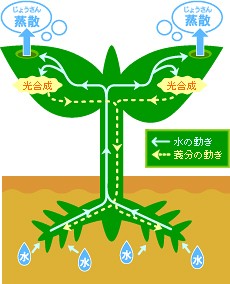

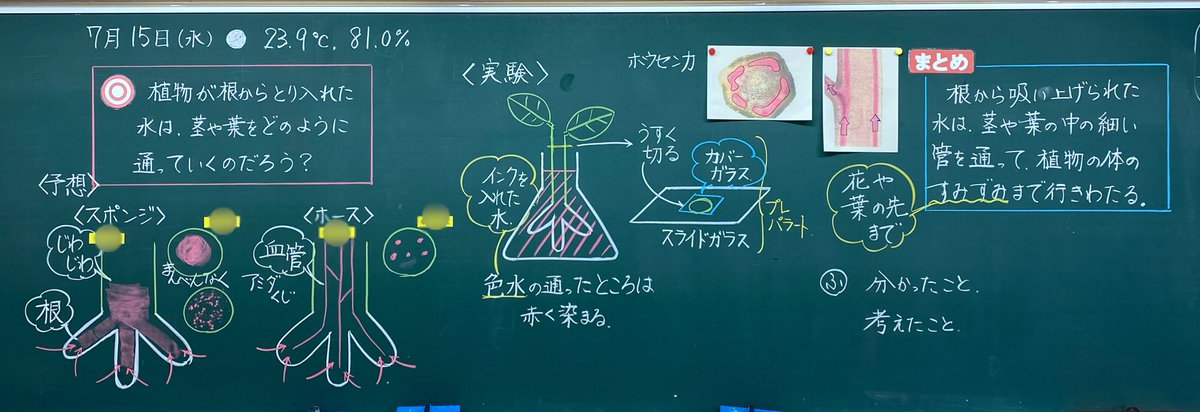

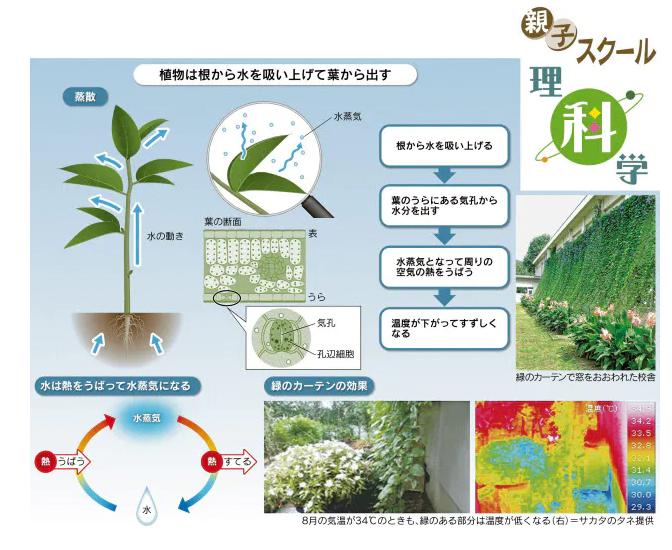

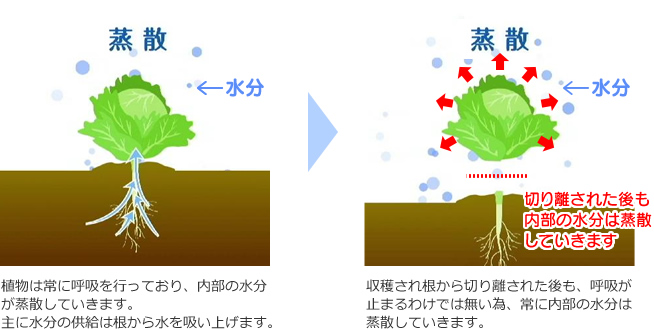

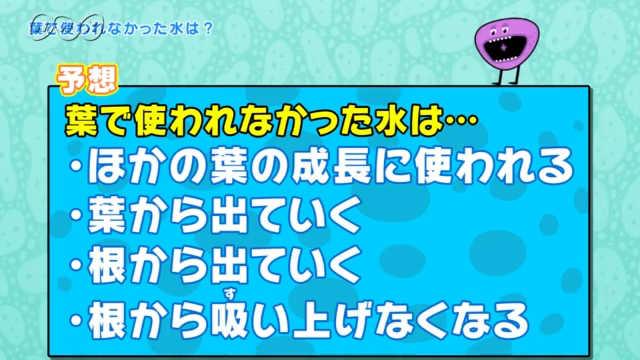

今回は底面給水の仕組みと商品をご紹介します。 植物の体を通って葉まで運ばれた水は、どうなるのだろうか? 吸い上げられた水は、主に葉から蒸散により、水蒸気として排出されていることを調べる。 忘れずにしてください 植物は通常、根から水をこの作品「植物が根から水を吸い上げる仕組みについて」は「オリジナル」のタグがつけられた小説です。 授業名:植物のお話 提出日:いつか過去の日 植物が根から水を吸い上げる仕組みについて 氏名:ぶらんこモンブラン

植物 水 吸い上げ 仕組み

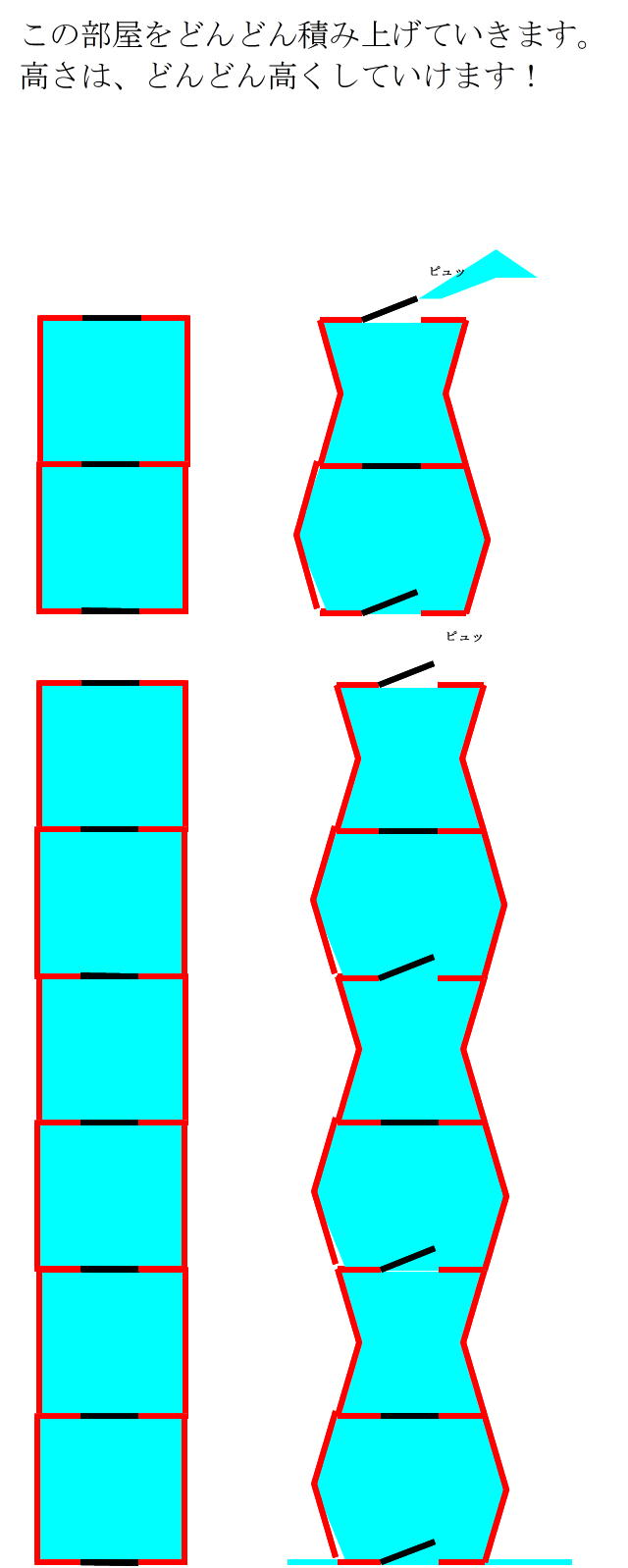

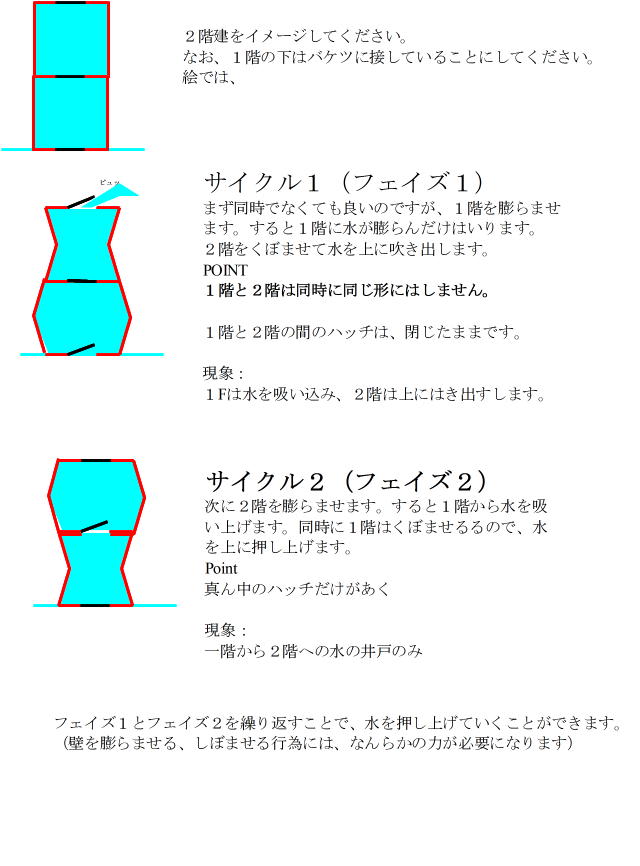

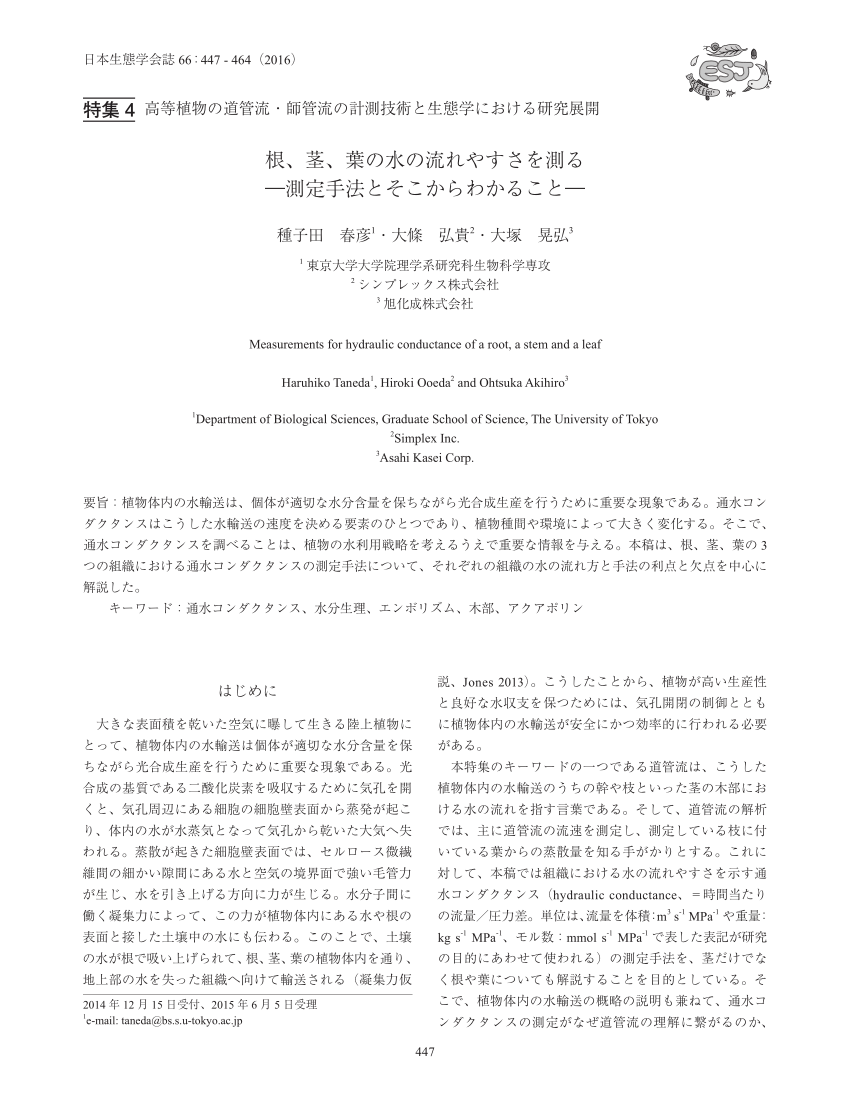

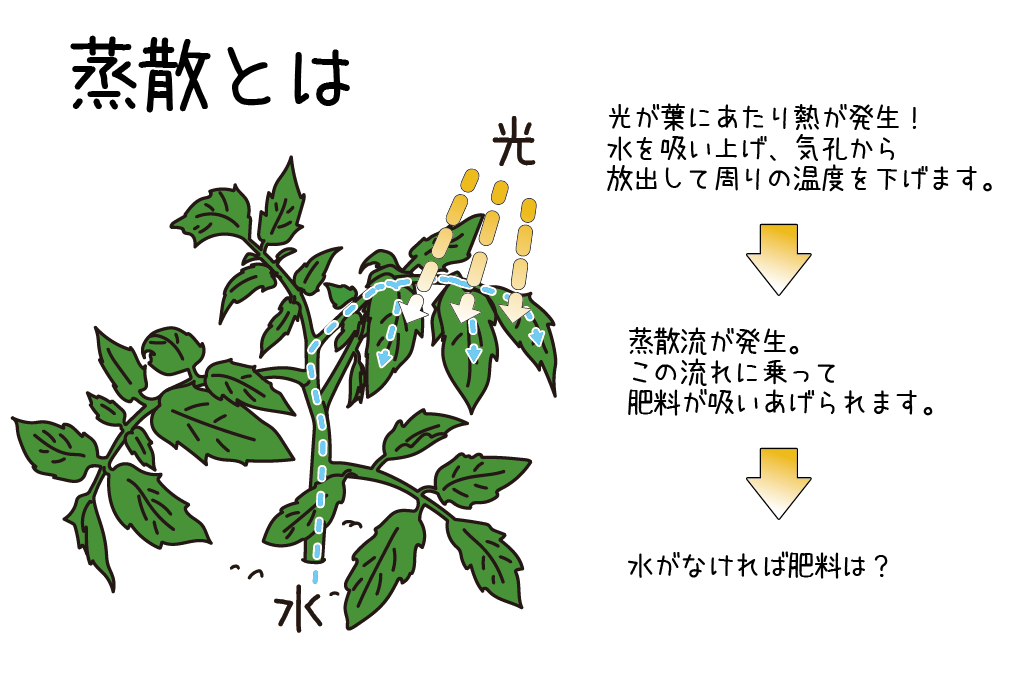

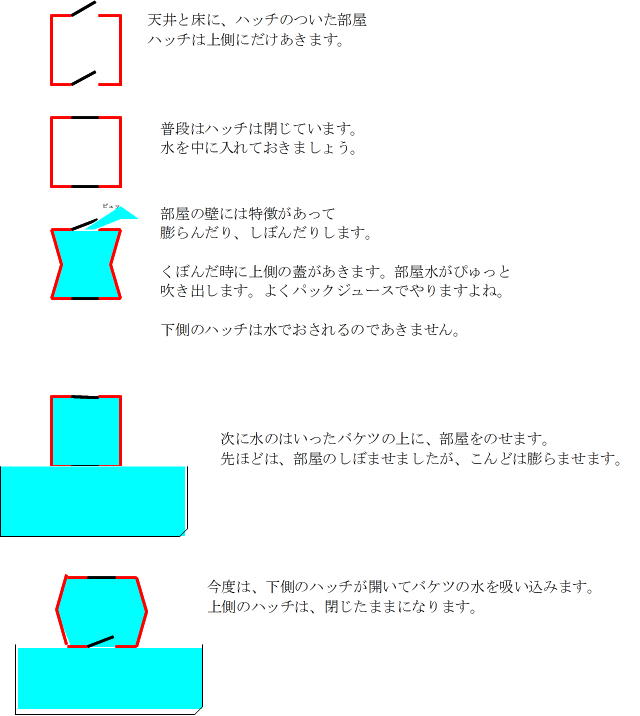

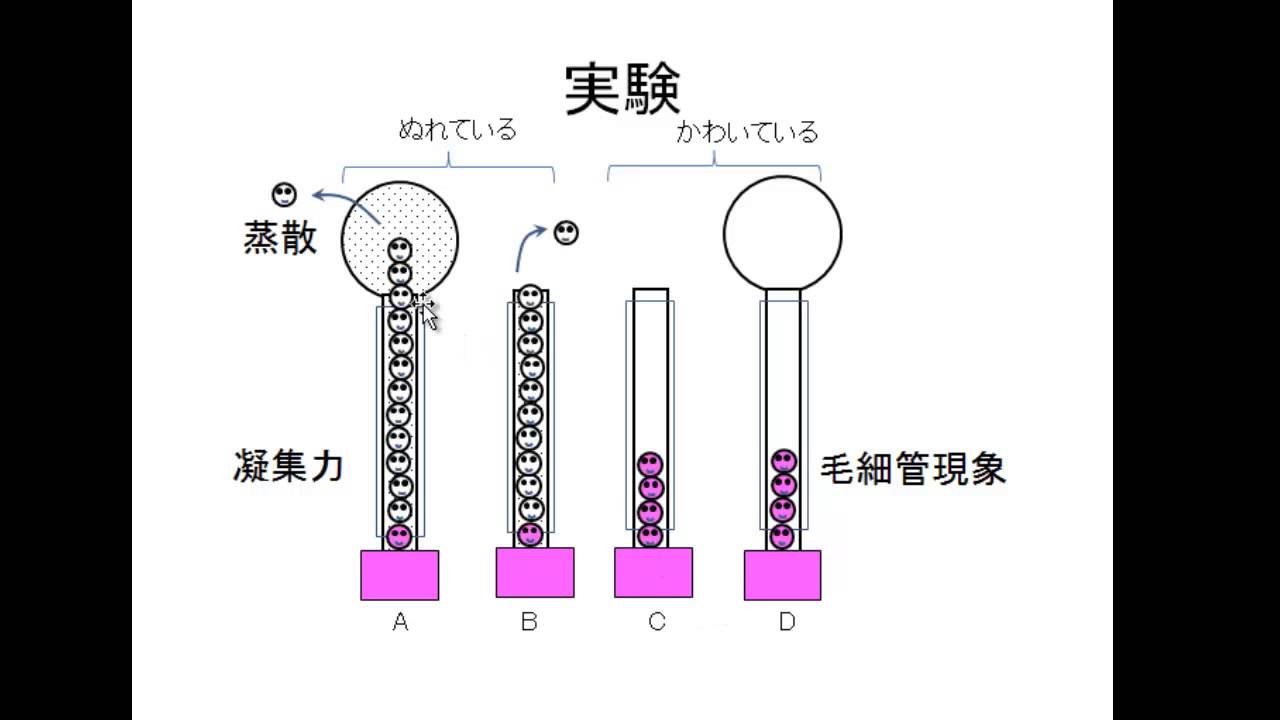

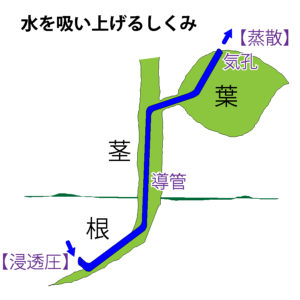

植物 水 吸い上げ 仕組み-植物生理学ii 第4回講義 蒸散の仕組みと水ポテンシャル 第4回の講義では導管の中を水が上昇していく仕組みについて、水ポテンシャルによる水の移動という概念を用いて解説しました。 水の吸い上げ実験が一番多いと思います。 そこで、水が吸い上がる仕組みを利用した 植物や機械の模型にしました。 同じ水の吸い上げ実験でも、 プラスチックコップとティッシュペーパーではなく、 機械の模型にするだけで 実験の様子に迫力が出ますし

動画で学習 1 植物の水の通り道 理科

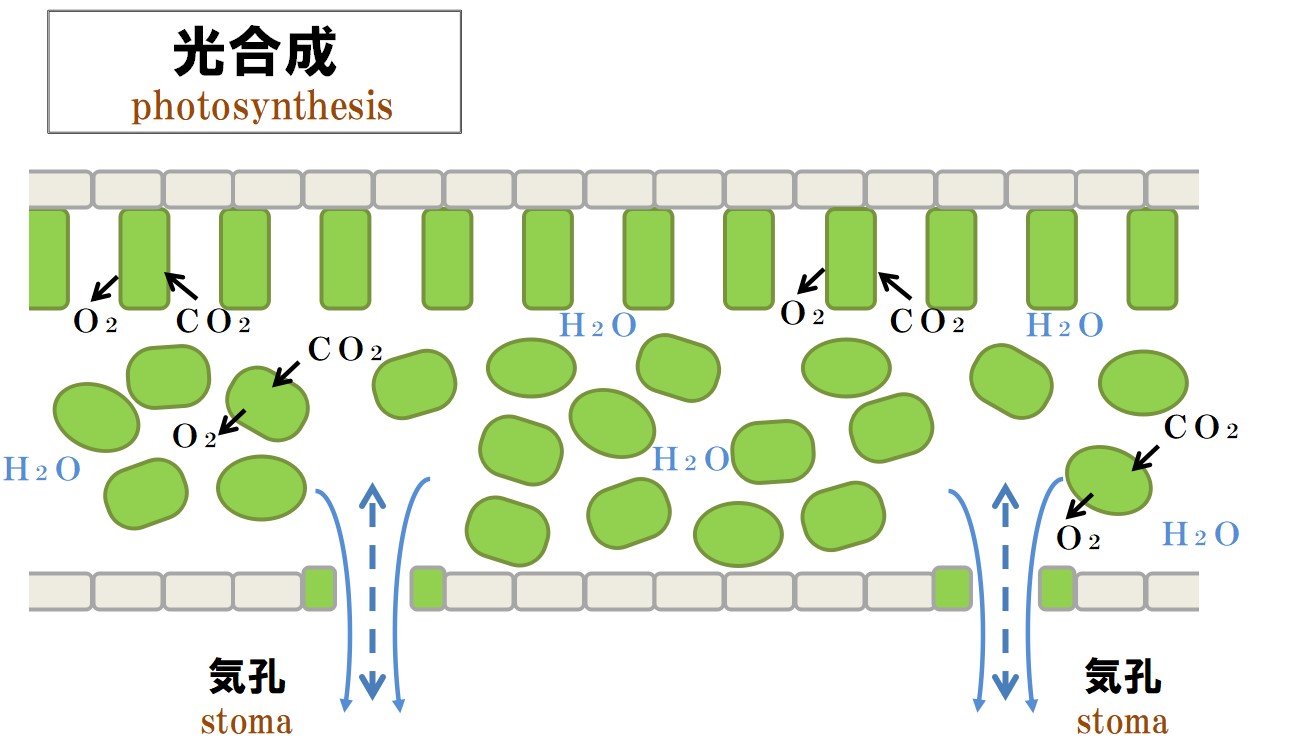

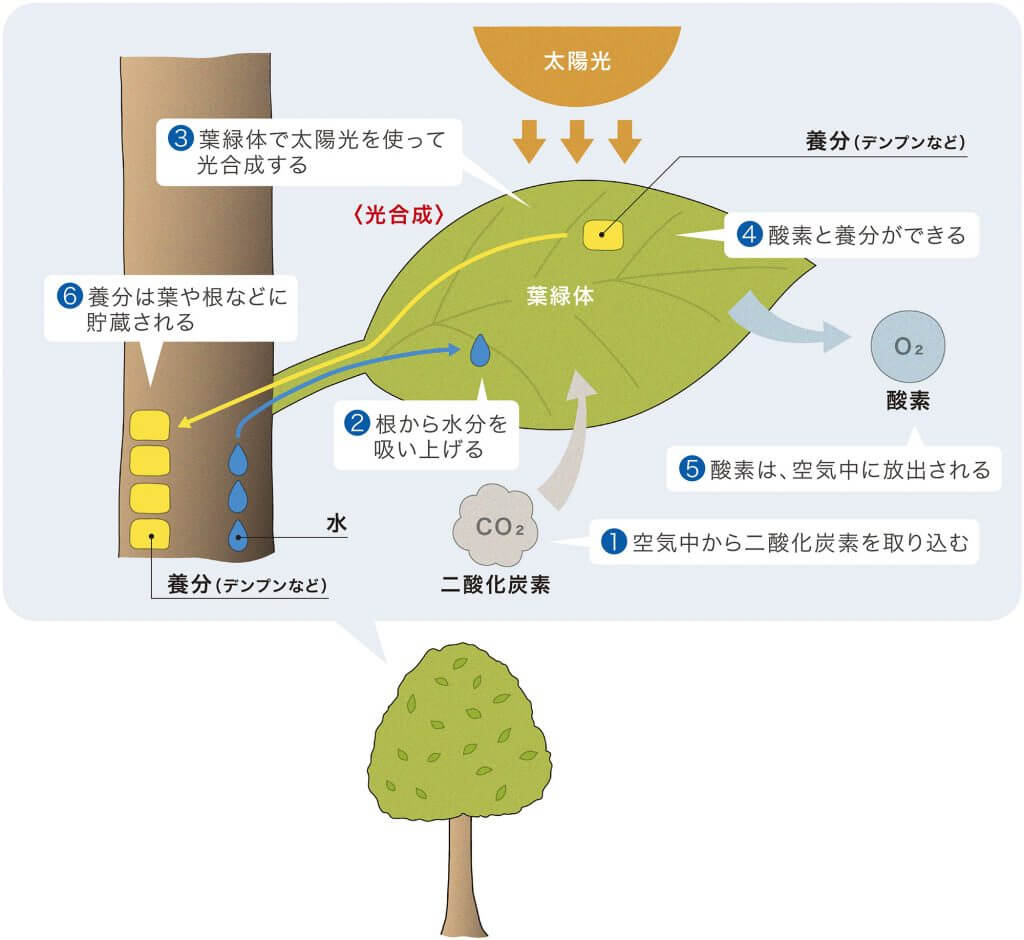

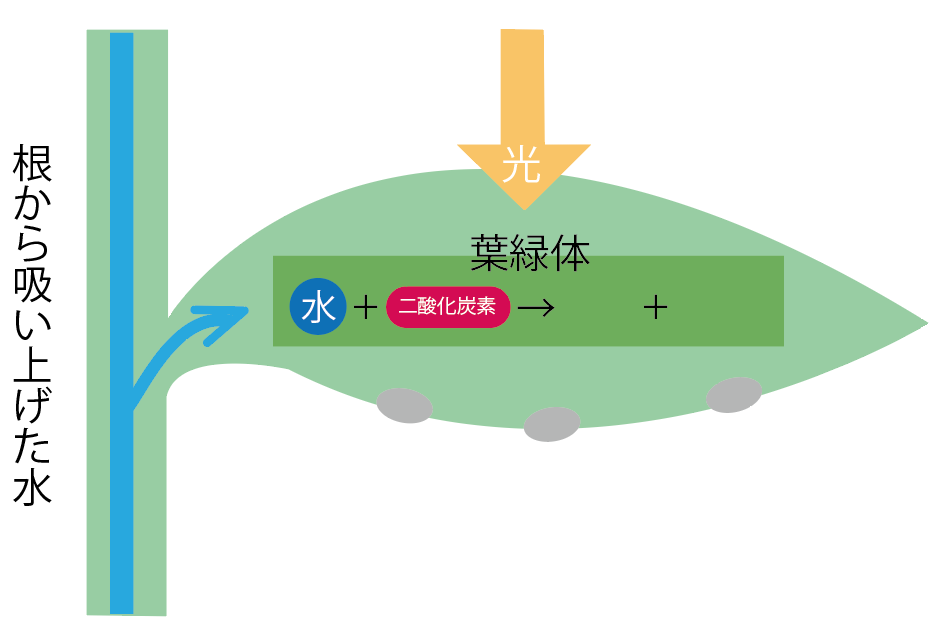

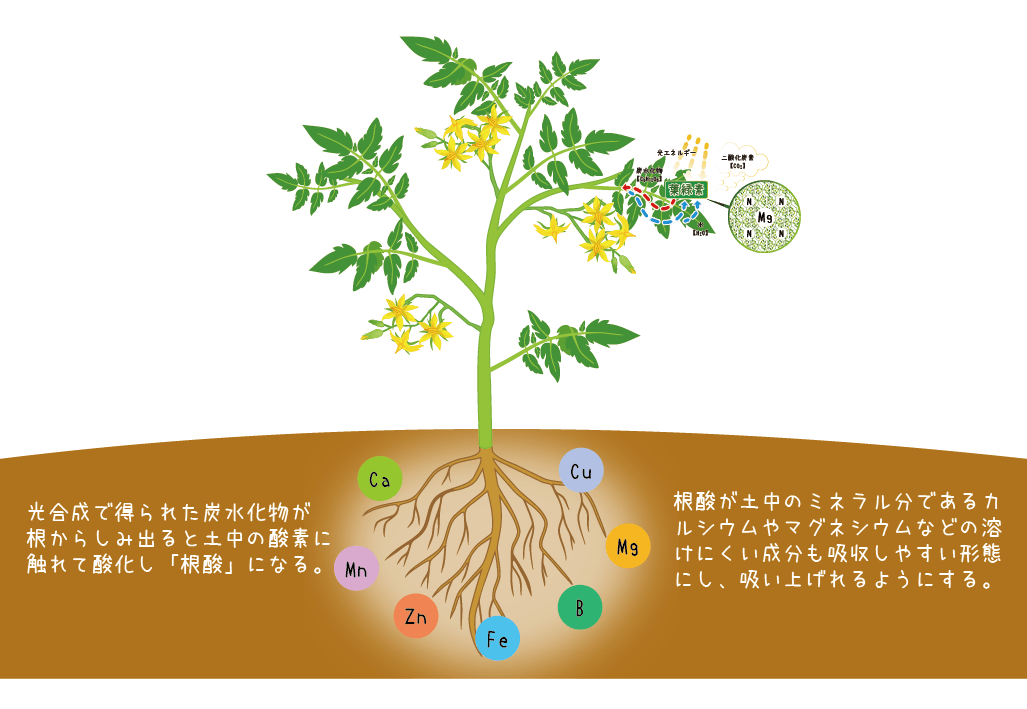

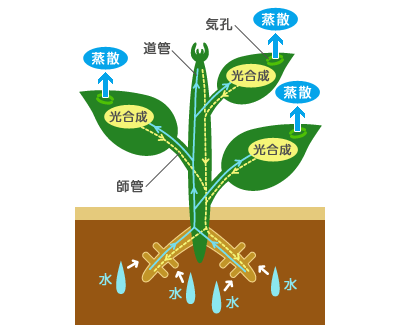

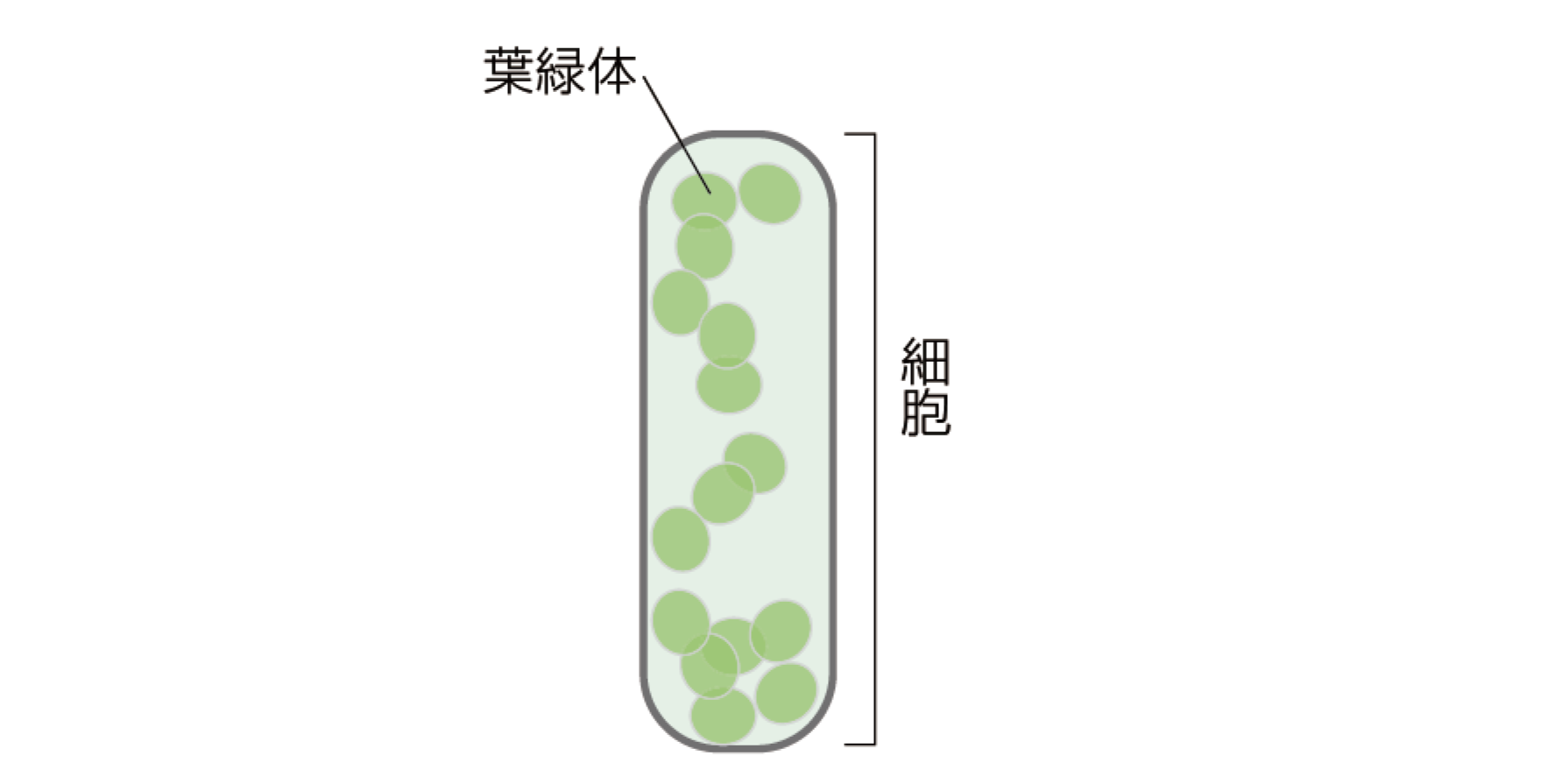

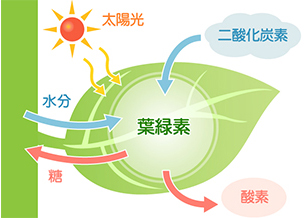

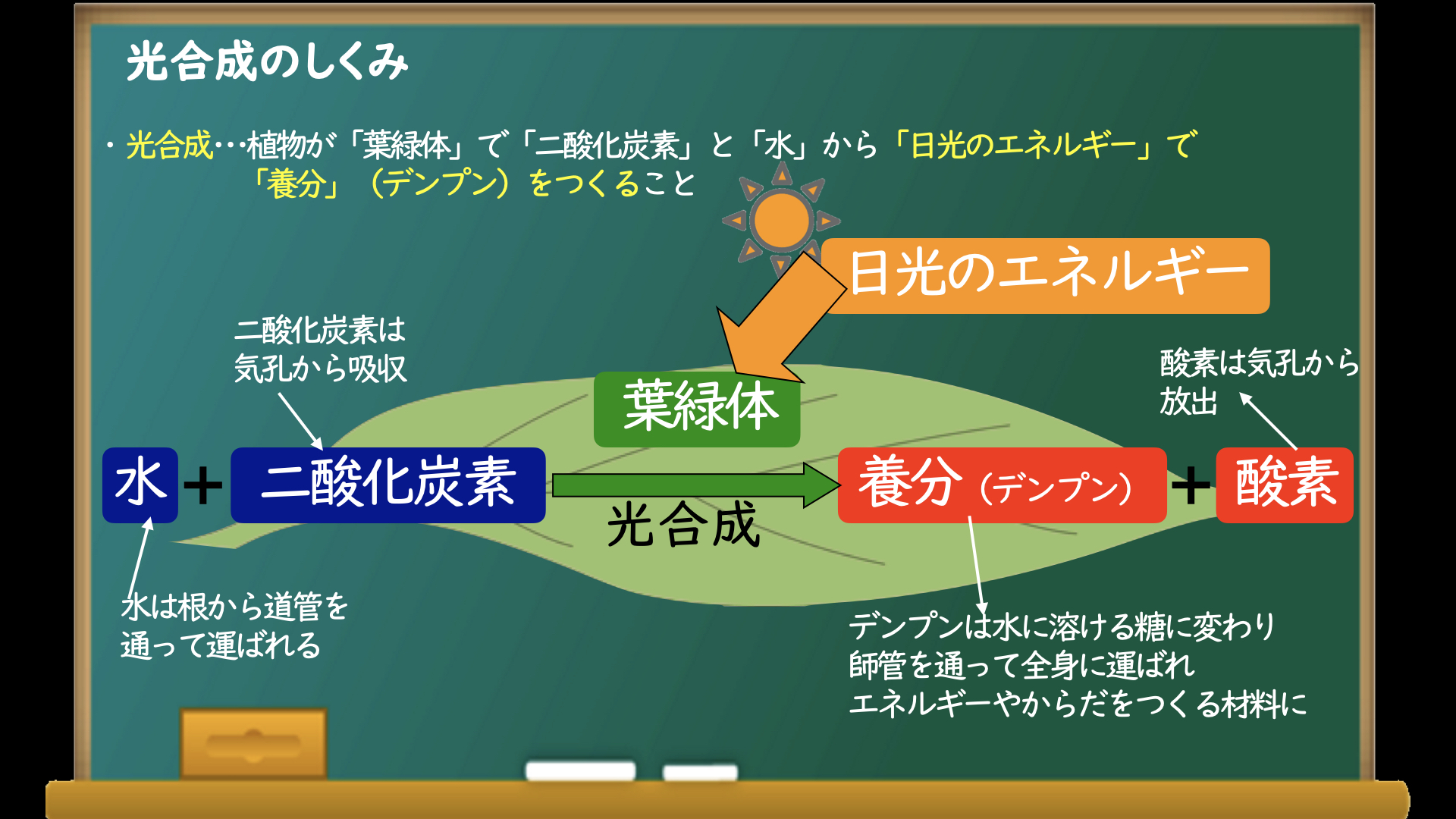

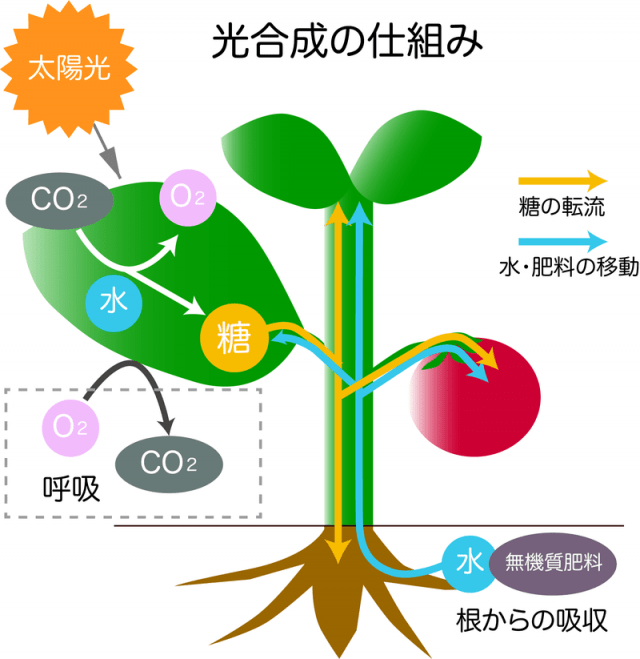

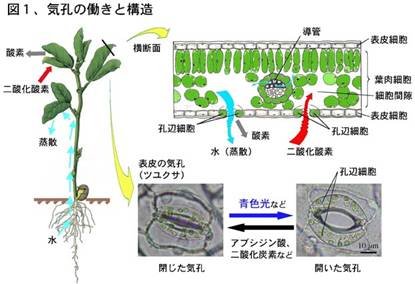

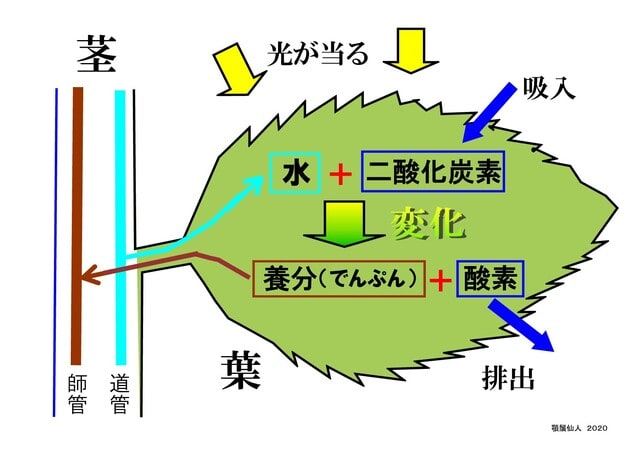

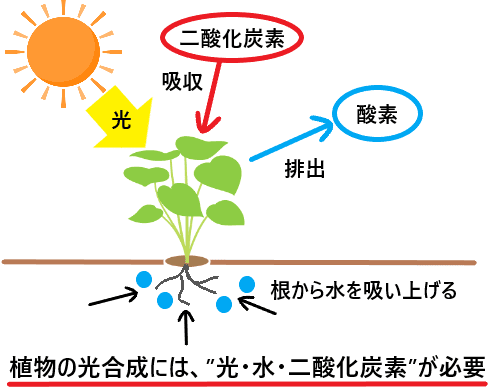

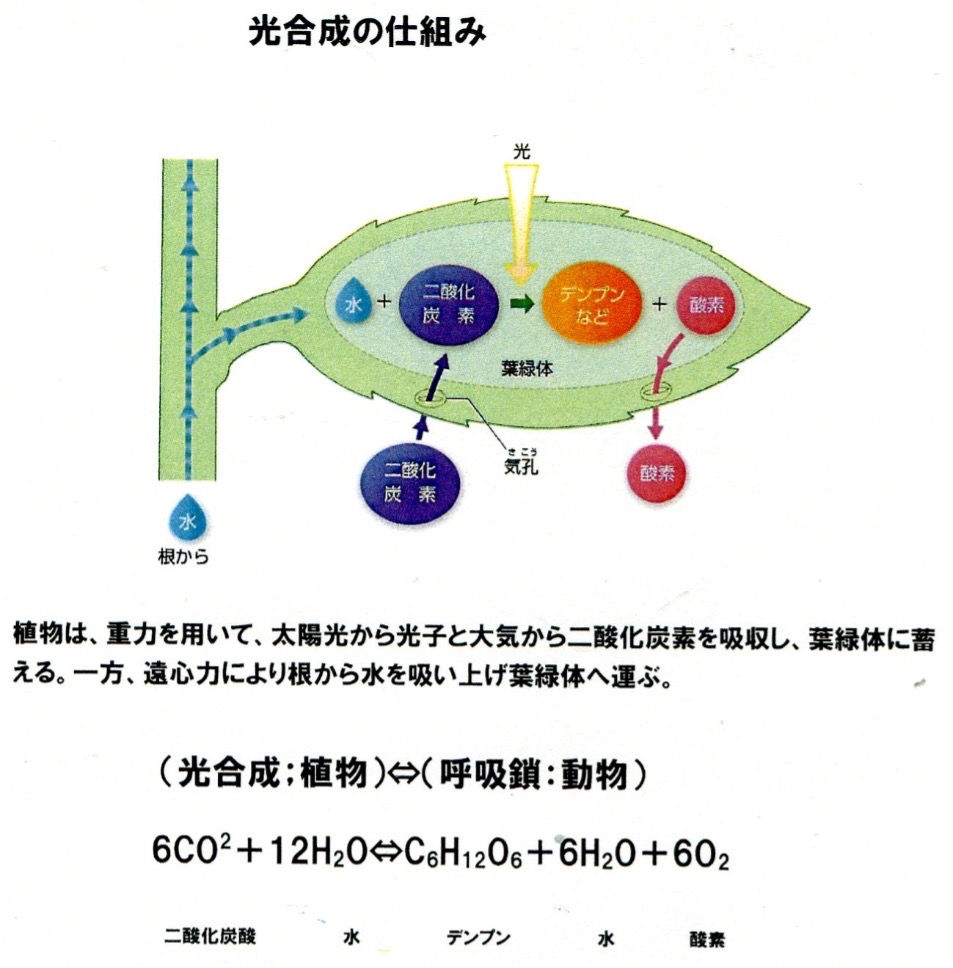

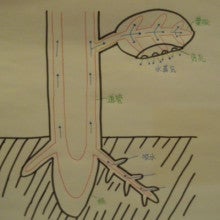

ただ今、私たちがホームスクーリング(家庭学習)で取り扱っているテーマは植物。 「植物は根から水を吸い上げて、その水を上へ上へと植物全体に行き渡させている」 ことを実際に目で確かめてもらうために先週、セロリの吸水実験を行いました。 ここで紹介するように、根を切り落植物内の水の循環に関して植物学者の考えは極 めて簡単である.植物内には水ポテンシャルが存 在し,これの高い方から低い方へ,土壌,根,茎, 葉,空気の順に水が自然に移動するというのであ る.土壌―植物の系における水の流れは,各部位光合成 葉の緑の部分に日光が当たると、根から吸い上げた水と空気中の二酸化炭素を取り入れてでんぷんと酸素を作る。 気孔(きこう) 葉の裏に多くあり、開閉して水分を蒸発させる(蒸散)。 水を吸い上げ植物の温度の調節をする。二酸化炭素を取り入れ酸素を放出するのも気功から。

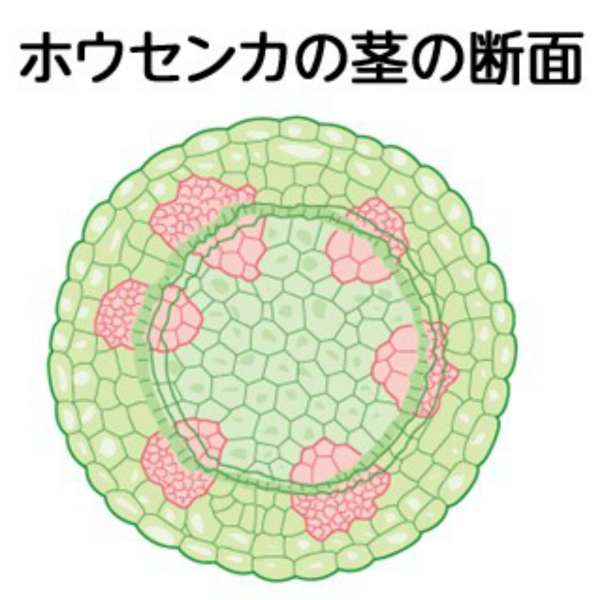

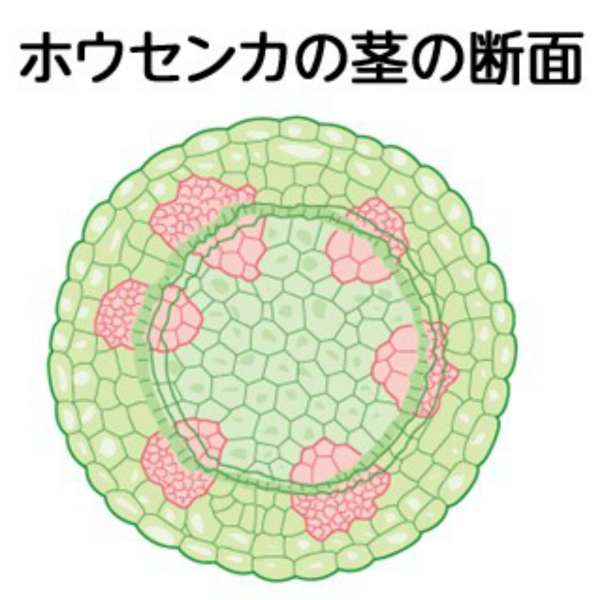

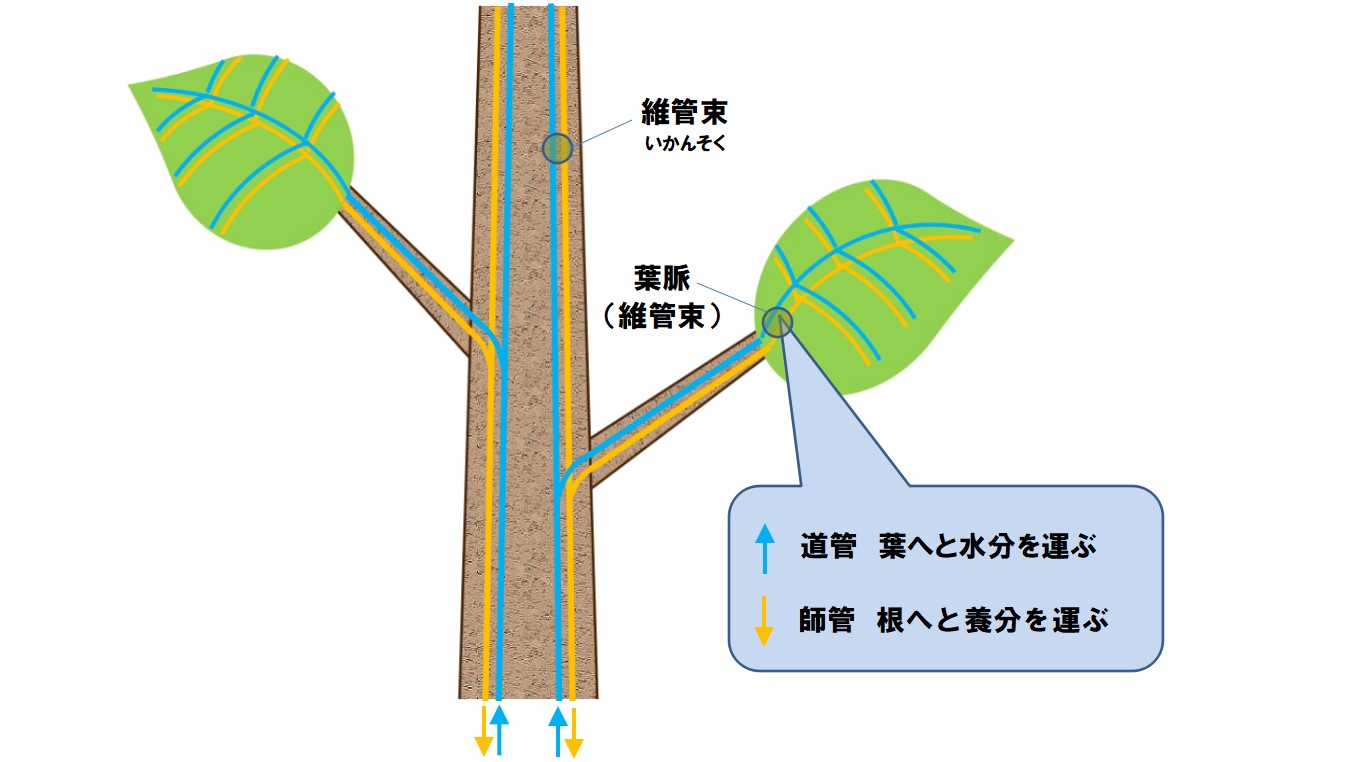

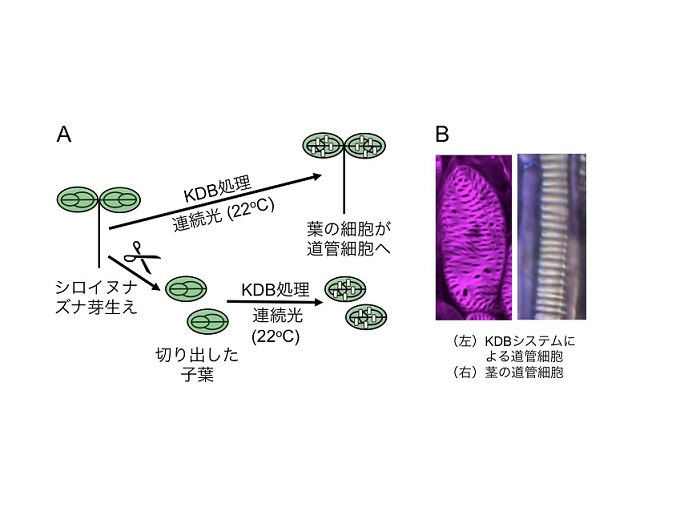

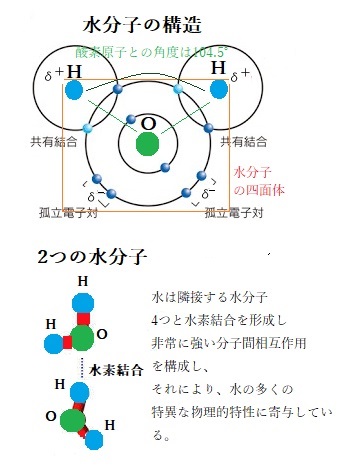

道管は、根から吸い上げた水・肥料などの養分を運ぶ管のことだよ。 赤色のついた水を可哀想だけど、植物に吸わせてみると、道管の部分だけ赤に染まるね。 その2 「師管(しかん)」 もう一つの管は「師管」ってやつ。発問「なぜ蒸散すると水が上がるのだろうか。」 霧吹きの現象を見て,水が放出(水蒸気)されると水が吸い上げられることに着目させる。 水は道管の中で1本の柱となり,とぎれることなく根から葉までつながっている(凝集力)ことにふれる。 霧吹き⇒植物が水を吸い上げる仕組みとは?|100m以上の木でも水が上がる|トレンドピックアップ ⇒植物の水が葉までとどくしくみ|みんなのひろば|日本植物生理学会 要点をまとめると ・植物が根から吸収した水を上昇させている力は、根圧、蒸散、凝集力

植物 水 吸い上げ 仕組みのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

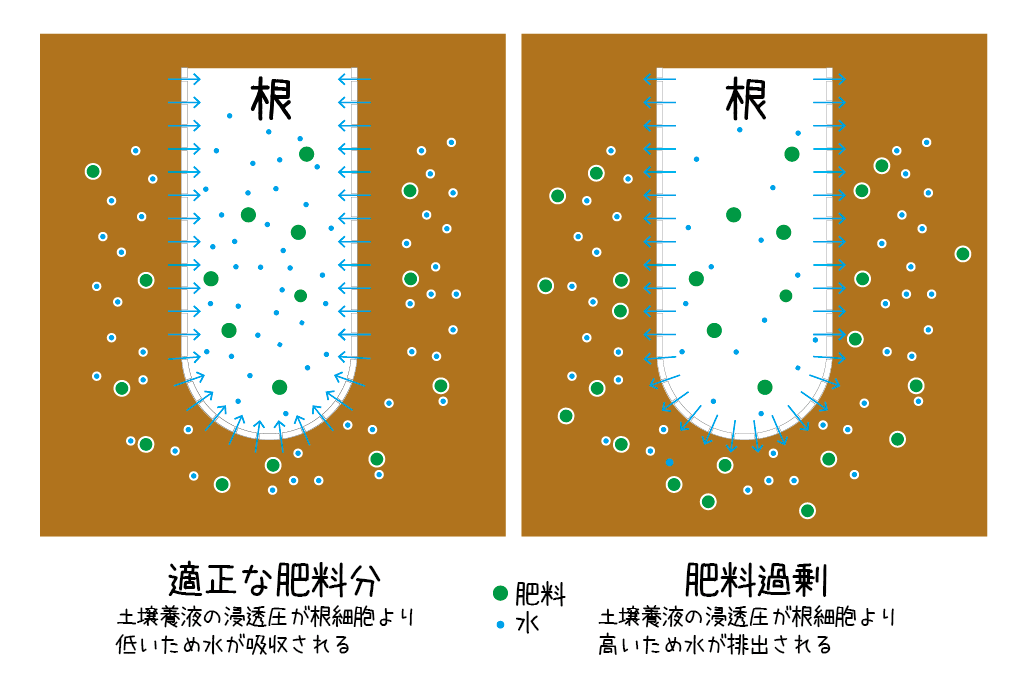

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ | 高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

「植物 水 吸い上げ 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |  高い木の葉まで水を運ぶしくみ 浸透圧 根圧 蒸散 と凝集力 正多面体クラブ |

満たした水(水柱)にテンションが発生し、水 分子間の水素結合によって水は上方に引き上げ られていく。これはCohesiontension theoryと して、1980年代頃から通説となった。広葉樹 では根圧による能動的な吸い上げもあると言わ れる。質問させて下さい! 質問者: 中学生 慧大 登録番号0656 登録日: 植物 (木)は、どうやって水を高い所まで吸い上げる事ができるのですか? ・ストローで吸い上げると最高10mが限界。 ・木の中にはmをこすものもある。 ならどうやって植物は

Incoming Term: 植物 水 吸い上げ 仕組み,

No comments:

Post a Comment